Kapitel 3

Obgleich der Vater und namentlich die Mutter alles für die geistige Ausbildung des Sohnes aufboten, war sein Unterricht nur höchst dürftig. Denn in Michelstadt war eine geistige Ausbildung nicht zu erlangen. Die christlichen Schulen wurden damals von den Kindern israelitischer Eltern noch nicht besucht, und an einen anderen Ort wollten die Eltern ihren einzigen Sohn nicht bringen. Er erhielt Unterricht in Chumasch, Rechnen u.a. Mit dem scharfen Verstand, den er dabei bekundete, verband er Schönheit des Körpers und würdiges Betragen, wodurch er der Liebling aller wurde, die mit ihm in Berührung kamen.

Sein Vater wollte, dass er sich dem Handelsstand widme; allein einen höheren Trieb in sich fühlend, konnte er sich diesem Stand niemals mit Ernst hingeben. Oft wenn ihn sein Vater mit Waren nach dem benachbarten Erbach sandte, fand man ihn an der Ziegelhütte (bei Erbach) in seinem Buche lesend. Er war bei so mangelhaftem Jugendunterricht für die Aneignung von Kenntnissen auf sich selbst angewiesen. Dass und wie er sie trotz alledem erlangte, zählt unter solchen Umständen nicht unter seine geringsten Tugenden. Außer dem Studium der heiligen Schrift, in welcher er sich schon frühe gründliche Kenntnisse aneignete, fand er auch an der Kalligraphie und Tonkunst großes Vergnügen. Er eignete sich schon frühzeitig eine schöne Handschrift an, die er bis zu seinen letzten Jahren beibehielt und spielte Violine nicht ohne Fertigkeit. Durch sein Wissen, seine Aufrichtigkeit und sein ganzes Auftreten erweckte er solches Vertrauen, dass ihm schon als zwölfjährigem Knaben ansehnliche Summen anvertraut wurden.

Ohne innere Befriedigung mit seinen Fortschritten, drang er bei Eintritt in das dreizehnte Lebensjahr in seine Eltern, ihn eine jüdische Hochschule (Jeschiwe) besuchen zu lassen. Allein diese entsprachen damals dem Wunsche noch nicht und suchten durch Anschaffung hebräischer Werke seinen Wissensdurst zu befriedigen. Der Vorsänger der Gemeinde erteilte ihm Unterricht in Mischna, erklärte jedoch nach kurzer Zeit, dass er seine fernere Ausbildung nicht mehr durch ihn erlangen könne. Die Liebe zum Studium der Tora hatte von Jahr zu Jahr immer tiefer Wurzel gefasst und sein Wunsch, eine Jeschiwa besuchen zu können, regte sich immer unabweisbarer.

Um diese Zeit begleitete er seinen Vater zur Messzeit nach Frankfurt a. M.

Ein Rabbiner daselbst prüfte ihn und die Anerkennung, die ihm durch diese Prüfung zuteil wurde, steigerte seinen Wunsch noch mehr, eine Jeschiwa, und zwar die Frankfurter, zu besuchen und zu diesem Zweck sogleich dauernd in Frankfurt zu bleiben. Das Anerbieten eines begüterten, kinderlosen Frankfurters, ihn an Kindes statt anzunehmen, war diesem Vorhaben ungemein günstig. Allein die Eltern konnten sich nicht entschließen, angesichts des Todes ihrer sechs Söhne sich von ihrem einzigen Sohne schon jetzt zu trennen.

Erst einige Zeit später gelang er ihm, die Einwilligung der Eltern zu erlangen, nach Merchingen zu gehen und bei dem dortigen Rabbiner Talmud zu lernen. Nach schwerem Abschied wurde er auf halbem Wege von einer ernsten Krankheit befallen, die ihn nötigte, wieder in das elterliche Haus zurückzukehren. Erst nach zweimonatlichem Leiden trat die Genesung ein. Er versenkte sich nun mit solchem Eifer in das Studium des Talmud, dass ihm seine Mutter oft in später Mitternachtsstunde das Licht fortnahm. Aber der rege Geist gönnte dem Körper nicht lange Ruhe, und die Morgendämmerung traf ihn oft wieder vertieft in seinem Studium. Damals warf er sich auch auf das Studium der Geometrie, durch welche er sich ein leichteres Verständnis schwieriger Partien des Talmud zu ermöglichen suchte, und brachte es darin bis zur Feldmesskunst.

Im Alter von sechzehn Jahren erlangte der rastlos vorwärts strebende Jüngling endlich die Zustimmung seiner Eltern zum Besuche der Jeschiwa in Frankfurt.

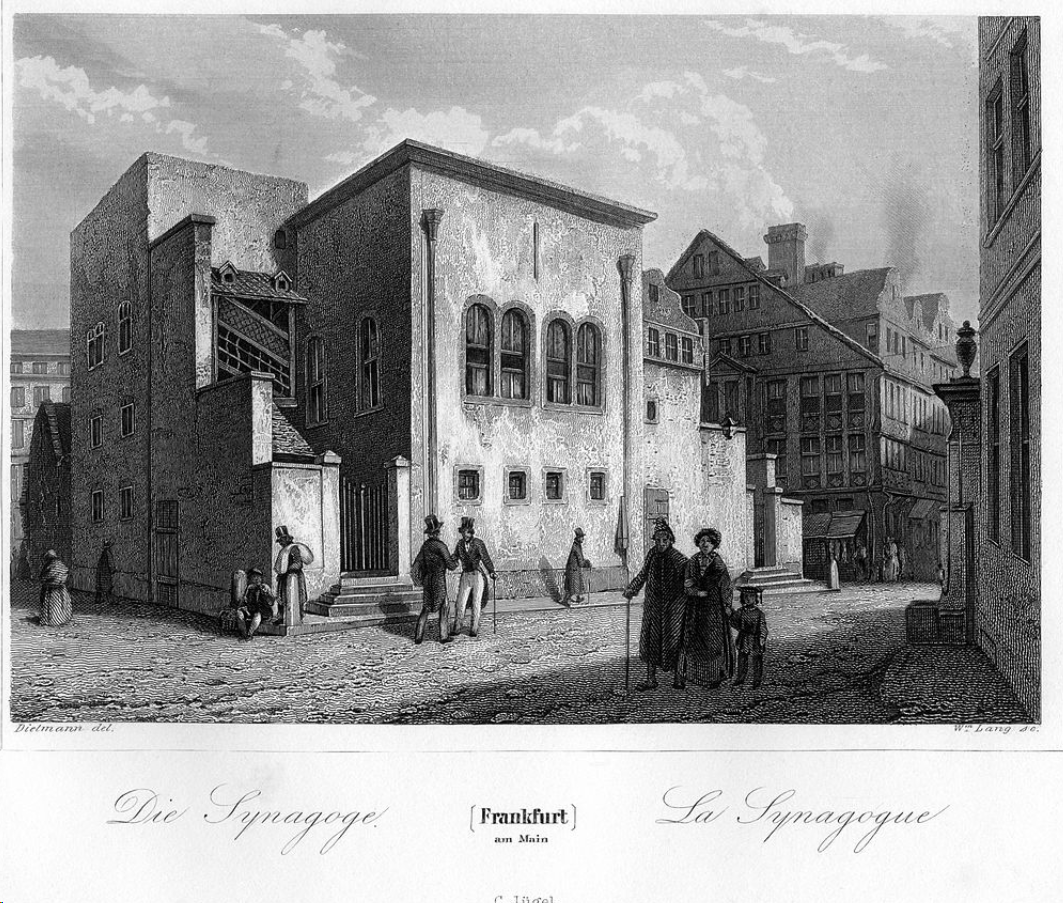

Alte Synagoge in Frankfurt

Frankfurt ist etwa zwölf bis dreizehn Wegstunden von Michelstadt entfernt, die man damals gewöhnlich zu Fuß zurücklegte.

Selbst die Besucher der Frankfurter Frühlings und Herbstmesse suchten dieselbe zu Fuß auf und ließen die eingekauften Waren durch Frachtfuhrleute befördern. Der Vorsteher Speyer, der schon in vorgerückten Jahren stand, hatte sein eigenes Fuhrwerk, mit dem er alljährlich zweimal die Frankfurter Messe besuchte. Er hatte den jungen Seckel Löb eingeladen, mit ihm nach Frankfurt zu fahren, aber dieser hatte dankend abgelehnt. Die Herbstmesse fiel nämlich in diesem Jahre zwischen Rosch Haschana und Sukkot. Wer sie besuchen wollte, musste es sofort nach Rosch Haschana tun und auch Speyer hatte seine Reise so festgesetzt. Da aber die Vorträge an der Jeschiwa erst nach den Feiertagen mit dem Cheschwan Monat eröffnet wurden, so zog es Seckel Löb vor, die Feiertage noch bei seinen Eltern zu verleben, welchen der Abschied von dem einzigen Sohne ohne dies schwer fiel. Dazu kam, dass bei dem ununterbrochenen Talmudstudium und der damit verbundenen sitzenden Lebensweise der junge Mann einen mehrstündigen Fußmarsch einer Fahrgelegenheit vorzog. Aber Speyer versprach, den Liebling und Stolz der ganzen Gemeinde in Frankfurt bei den ersten Häusern zu empfehlen, ein Versprechen, das er auch gewissenhaft erfüllte.

Frankfurt war damals in der europäischen Judenheit und weit darüber hinaus durch seine jüdische Gemeinde und deren mustergültige Institutionen berühmt.

Unter letzteren nahm die Jeschiwa den ersten Rang ein, welche infolgedessen Jünger aus aller Herren Länder herbeigezogen hatte. Als Leiter der Jeschiwa fungierte damals Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, der es durch seine hinterlassenen Schriften (Sefer Haflaa u.a.) — noch heute ermöglicht, den großen genialen Geist anzustaunen, nach dem sich seine zahlreichen Schüler bildeten. Von den bedeutenden Gelehrten, die um jene Zeit noch außerdem den Ruhm der alten Frankfurter Gemeinde ausmachten, sei hier nur Rabbi Nathan Adler genannt.

Rabbi Nathan Adler, der durch die Schärfe seines Geistes, die Treue seines Gedächnisses und den Umfang seines Wissens, sowie durch seltene Vorzüge des Herzens und Charakters als einer der Größten unter den Großen aller Zeiten gilt, war durch Vermittlung von Speyer besonders auf den jungen Seckel Löb aufmerksam gemacht worden. Er wurde einer der Lieblingsschüler dieses berühmten Altmeisters der Torakunde und G-ttesfurcht. Während seines ganzen Frankfurter Aufenthaltes war er mit Aufgebot aller Zeit und Kraft, mit Hingabe von Gesundheit, Schlaf, Speise und Trank unablässig bestrebt, die herrlichen Vorzüge und Tugenden sich anzueignen, die er in seinem Lehrer verkörpert sah.

Das war keine leichte Arbeit. Von Rabbi Nathan Adler erzählt ein anderer berühmter Schüler, der Genosse unseres Seckel Löb, der später zu so großer Berühmtheit gelangte Preßburger Rabbiner, Rabbi Mosche Sofer, geradezu Wunderbares. Er berichtet, dass Rabbi Nathan Adler alles, was er je gelernt hatte, nach noch so langer Zeit wortwörtlich auswendig wusste und zwar nicht nur den Talmud, sondern auch seine Erklärer und selbst die Super-Kommentare. Etwas zu vergessen war bei ihm so ausgeschlossen, dass er es für sich als verboten erachtete, etwas von der mündlich überlieferten Tora niederzuschreiben. Denn da die Erlaubnis, die nur mündlich fortzupflanzende Tora auch schriftlich zu fixieren, lediglich durch die Befürchtung gerechtfertigt wurde, die Tora könne in der Ungunst schwerer Zeiten vergessen werden, bei ihm diese Befürchtungen aber gegenstandslos war, so hielt er sich nicht berechtigt, die Geistesschätze, mit welchen er das Studium der Tora bereicherte, schriftlich niederzulegen. Das was wir von ihm Schriftliches besitzen, ist deshalb so kurz und so dunkel gehalten, dass sein Verständnis großen Scharfsinn und ungewöhnliche Belesenheit voraussetzt. —

Man sagte von Rabbi Nathan Adler, dass er ohne weiteres als Hohepriester fungieren und alle die minutiösen, verwickelten Bestimmungen des Opferdienstes im Tempelheiligtum hätte praktisch vollziehen können, wenn plötzlich das Tempelheiligtum in seinen Tagen wieder aufgerichtet worden wäre.

Von der hingebenden Selbstverleugnung, mit welcher die Jünger früh und spät, Tag und Nacht an den Lippen eines solchen Lehrers und Meisters hingen, haben wir kaum eine rechte Vorstellung. Die Schüler fanden dies aber so selbstverständlich, dass sie kein Wort darüber verloren, und wir, was uns davon bekannt ist, nur ganz gelegentlichen Äußerungen verdanken. So findet sich z. B. in dem klassischen Werke Rabbi Moscheh Sofer’s —חתם סופר — eine Abhandlung über eine Frage betreffs der Zeit, in der eine bestimmt formulierte Erklärung abzugeben ist, um der Schuldtilgung des siebten (Schmitto) Jahres vorzubeugen.

Rabbi Moscheh Sofer setzt diesen Zeitpunkt fest mit Berufung auf die Art und Weise, wie sein Lehrer ihn tatsächlich inne gehalten habe und zwar unter seiner — des Schülers — Assistenz. „Ich weiß“, fährt er wörtlich fort, „dass er nicht etwa schon im Jahre früher diese Erklärung abgab, denn tatsächlich ließ meine Hand nicht von der seinen, um alle seine Wege kennen zu lernen, sein Kommen und sein Gehen“ (Chasam Sofer Choschen Mischpat 50).

Auf welche rastlose Hingebung des ganzen Lebens an das Vorbild des Lehrers lassen diese wenige Worte schließen!

Jahre hindurch weiß sich der Schüler so innig und ununterbrochen mit seinem Lehrer verbunden, zieht er die Hand nicht von der seinen, wendet den Blick nicht von dem Auge des Meisters, dass er zwanzig Jahre später behaupten kann, es sei ihm kein Akt, keine Handlung und Entscheidung aus dem Leben und Wirken seines Lebensideal entgangen!

Was die Schüler Rabbi Nathan Adler’s von seinem Leben sich außer der Kenntnis der schriftlichen und mündlichen Tora angeeignet haben, das war die Hinneigung; zur Wissenschaft der Kabbala und eine Lebensweise voll Entsagung, welche die Jünger dieser Wissenschaft vielfach auszeichnet. Tagelang hintereinander zu fasten, war gar nichts Besonderes, wenigstens bei den hervorragenden Schülern, zu welchen der Held unserer Erzählung in erster Reihe zählte. Sowohl er als sein Genosse Mosche Sofer waren körperlich gesund und stark und erfreuten sich in ihrer Jugend einer ungewöhnlichen Körperkraft, die spielend diese Entsagung ertrug.

Von letzterem erzählt man sich, dass seine ihn beobachten den Genossen seit zwei Tagen ihn wieder einmal nicht Speise und Trank zu sich nehmen sahen. Da es verboten ist, anderen mitzuteilen, dass man fastet, so wollten sie ihn auch nicht darüber direkt fragen; aber auf eine Probe stellen wollten sie ihn. Sie gingen nach Mincha des vermuteten zweiten Fasttages, nachdem ihr Genosse schon achtundvierzig Stunden nichts genossen, zusammen vor der Stadt spazieren. Es war um die Elulzeit. Die ersten Zwetschgen waren eben reif, und die jungen Leute rissen auf ihrem Spaziergang einige von den Früchten ab und verzehrten sie.

„Warum nimmst Du keine Früchte?“ fragten sie Moscheh Sofer. „Du fastest wohl wieder?“

„Wegen des Fasttages könnte ich sie schon nehmen und sie mir aufheben,“ entgegnete der Gefragte. „Aber ich nehme keine Früchte, weil es verboten ist zu stehlen.“

Während die anderen lachten und nun ihrer Sache sicher waren, kam plötzlich ein Flurschütze, worauf alle die Flucht ergriffen. Nur Moscheh Sofer blieb stehen. Der Schütze wollte sich an dem Einen für die Entflohenen schadlos halten und schlug ihn mit seinem Stock. Moscheh Sofer sagte ihm, er habe kein Obst genommen. Als der Schütze trotzdem zum zweiten Male den Stock erhob, ergriff Mosche den Schützen, warf ihn zu Boden, riss ihm den Stock aus den Händen und gab ihm eine solche Tracht Prügel, dass er keine Lust mehr verspürte, seine Beschuldigung zu wiederholen.

Die Genossen hatten von der Ferne zugeschaut. Als sie dann wieder mit Moscheh Sofer zusammenkamen, sagten sie ihm, jetzt seien sie überzeugt, dass er nicht faste. Denn nach achtundvierzigstündigem Fasten hätte er einen solchen Kampf nicht aufnehmen und spielend so siegreich zu Ende führen können.

Mosche Sofer lächelte; denn er fastete seinen Zweiling heiter fort, ohne dass ihn diese Unterbrechung besonders gestört hätte.

Solche und ähnliche Züge aus jener Zeit werden es erklärlich sein lassen, wenn Seckel Löb in seinem achtzehnten Jahre sich das Gelübde für sein ganzes Leben auferlegte, von Speise und Trank alles dasjenige auszuschließen, was von einem lebenden Wesen herrührt, ein Entschluss, in Folge dessen er sich nicht nur Fleisch und Fische, sondern auch Eier, Milch, Butter und dergl. versagte.

Diese Enthaltung beruht ohne Zweifel auf der Wissenschaft der Kabbala entnommenen Voraussetzungen. Die äußere Veranlassung zur Übernahme eines so schweren, tief in das ganze Leben eingreifenden Gelöbnisses war ein Vorkommnis, das uns noch später beschäftigen wird.

Fortsetzung folgt ijH